- BOTANISTE JEAN-MARC GIL TOUT SUR LA BOTANIQUE

- LA BOTANIQUE

- CLASSIFICATION DES VÉGÉTAUX

- NOMENCLATURE DES FAMILLES

- FABACEAE

FABACEAE

Fabaceae

Les Fabaceae, ou Leguminosae, sont une famille de plantes dicotylédones de l'ordre des Fabales. C'est l'une des plus importantes familles de plantes à fleurs, la troisième après les Orchidaceae et les Asteraceae par le nombre d'espèces. Elle compte environ 765 genres regroupant plus de 19 500 espèces. Sur le plan économique, les Fabaceae sont la deuxième famille en importance après les Poaceae et constituent une source de protéines végétales très appréciable pour l'alimentation humaine.

Les Fabacées, au sens large, sont des plantes herbacées, des arbustes, des arbres ou des lianes. C'est une famille à répartition cosmopolite, présente dans tous les continents (à l'exception de l'Antarctique), des zones froides aux zones tropicales. La fonction chlorophyllienne est parfois transférée aux tiges.

De nombreuses espèces, principalement chez les Faboideae et Mimosoideae ont la particularité de puiser l’azote à la fois dans le sol et l’air. Elles se caractérisent par une activité symbiotique de fixation de l’azote atmosphérique grâce aux bactéries présentes dans leurs nodosités. L'agriculture exploite cette particularité naturelle en alternant la culture de Faboideae avec celle d'autres végétaux cultivés bénéficiant de cet apport.

Plusieurs légumineuses sont d'importantes plantes cultivées parmi lesquelles le soja, les haricots, les pois, le pois chiche, l'arachide, la lentille cultivée, la luzerne cultivée, différents trèfles, les fèves, le caroubier, la réglisse, etc. Comme les céréales, certains fruits et des légumes-racines tropicaux, un certain nombre de légumineuses sont des aliments de base pour l'homme depuis des millénaires et sont intimement liés à l'évolution humaine. Les graines appelées légumes secs de certaines espèces telles que les gesses, les fèves, les lentilles et les pois font partie des premières espèces cultivées par l'homme dans le Croissant fertile, dès le Néolithique, pour son alimentation.

Fabaceae

- Leguminosae

- Papilionaceae

|

Fabaceae |

|

Nomenclature et systématique

Synonymes

Liste des synonymes selon ITIS :

- Acaciaceae E. Mey.

- Aspalathaceae Martinov

- Astragalaceae Bercht. & J. Presl

- Bauhiniaceae Martynov

- Caesalpiniaceae

- Cassiaceae Vest

- Ceratoniaceae Link

- Ciceraceae W. Steele

- Coronillaceae Martynov

- Dalbergiaceae Martinov

- Daleaceae Berchtold & J. Presl

- Detariaceae Hess

- Galedupaceae Martynov

- Geoffroeaceae Martius

- Hedysaraceae Bercht. & J. Presl

- Inocarpaceae Zoll.

- Leguminosae Juss., nom. cons.

- Lotaceae Oken

- Mimosaceae R. Br., nom. cons.

- Papilionaceae Giseke, nom. cons.

- Phaseolaceae Mart

- Swartziaceae Bartl.

- Tamarindaceae Martinov

- Trifoliaceae Berchtold & J. Presl

- Viciaceae Oken

En français, cette famille est aussi appelée couramment « légumineuses » (Leguminosae, Jussieu, 1789) ou « Papilionacées » (Papilionaceae, Tournefort, 1694), mais ce ne sont pas de vrais synonymes. Chaque nom s'applique à un caractère particulier du fruit et de la fleur de ces familles de plantes.

Schématiquement, le terme Légumineuses désigne des plantes dont le fruit est une gousse (legumen désignant en latin les légumes, c'est-à-dire les végétaux dont les fruits sont des gousses) et Papilionacées des légumineuses à fleurs irrégulières comportant cinq pétales inégaux ayant quelque ressemblance avec un papillon en position de vol7.

Étymologie

Le trèfle blanc, une légumineuse fourragère.

Plants de soja.

Le nom de cette famille, Fabaceae, est formé d'après le nom de genre Faba (fève en latin), de l’indo-européen commun *bhabha, « fruit sec ». Or, il se trouve que le nom de genre Faba n'est plus utilisé, ayant laissé place au genre Vicia. Un représentant de l'ancien genre Faba (du latin faba, fève) est la fève, anciennement Faba vulgaris, renommée en Vicia faba.

Les légumineuses viennent directement du bas latin legumen. L'étymologie populaire fait rapprocher ce terme du verbe latin legere « cueillir », « choisir » et par extension « lire ». Cependant, l'étymologie exacte reste problématique car on est plutôt en présence d'un mot non indoeuropéen, emprunt à une langue inconnue.

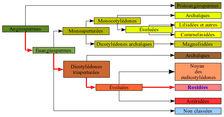

Classification

Selon les classifications, la composition de cette famille varie :

- Le nom Fabacées, au sens limité, est adopté en classification classique de Cronquist (1981). Ce groupe est nommé Fabaceae (stricto sensu) ou Papilionaceae. Cette famille comprend 12 000 espèces réparties en plus de 400 genres. (En classification phylogénétique, ce groupe des plantes serait la sous-famille Faboideae.)

- Le nom Fabacées, au sens large, est adopté en classification phylogénétique APG II (2003). Ce groupe est nommé Fabaceae (lato sensu) ou Leguminosae. Cette famille comprend 18 000 espèces réparties dans trois sous-familles. (En classification classique, ce groupe des plantes serait l'ordre des Fabales avec trois familles.).

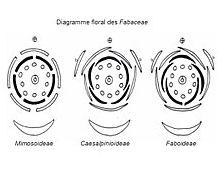

Les trois sous-familles reconnues classiquement sont les suivantes :- Mimosoideae, aux fleurs régulières (actinomorphes) ;

- Caesalpinioideae, aux fleurs pseudo-papilionacées (généralement zygomorphes) ;

- Faboideae ou Papilionoideae, aux fleurs typiques en « papillon » (zygomorphes).

Caractéristiques botaniques

Appareil végétatif

Évolution des feuilles chez les Fabaceae.

Au niveau de l'appareil végétatif, les Fabaceae sont représentées par des plantes à port très variable, herbacées annuelles ou vivaces, dressées, lianes ou plantes volubiles, arbustes et même arbres. Les plantes ligneuses (arbres, arbrisseaux), ordinairement regroupées dans les Caesalpinioideae et les Mimosoideae, se trouvent préférentiellement dans les régions chaudes (tropicales ou méditerranéennes). Les herbacées, représentées généralement par les Faboideae, prédominent plutôt dans les régions tempérée. Les lianes volubiles (Phaseolus, Physostigma) peuvent s'enrouler par des vrilles.

Les feuilles alternes, stipulées (les stipules sont parfois peu visibles : Anthyllis, Lotus), sont primitivement composées imparipennées (cependant paripennées chez les Mimosoideae et Caesalpinioideae). L'évolution foliaire conduit à des feuilles réduites : disparition de la foliole terminale (feuilles paripennées des fèves) ; transformation des folioles terminales en vrille (vesces, pois) ; réduction à 3 folioles comme le trèfle mais en compensation, par un phénomène dit de « surévolution », développement de stipules (Lotier), de stipelles (Faboideae : Phaseolus, Vigna), ou subdivision des folioles latérales (feuille palmée des lupins) ; réduction à une seule foliole chez les feuilles supérieure des Genêts à balais ; réduction à deux folioles latérales (Lathyrus sativus) qui peuvent même totalement disparaître, tandis que par compensation, les stipules acquièrent la taille de folioles (Lathyrus aphaca) ; transformation des stipules en épines (Robinia, Gleditsia). Cette réduction peut être telle que les fonctions photosynthétisques sont transférées aux tiges ou aux pétioles transformés en phyllodes. Les Fabacées ont typiquement un pulvinus à la base des pétioles impliqués dans le mouvement de repli des feuilles ou folioles répondant à l'alternance du jour et de la nuit (nyctinastie) ou à une stimulation tactile (thigmonastie).

On observe normalement la présence de nodules racinaires (plus rarement caulinaires) fixateurs de l’azote atmosphérique sur les racines chez les Papilionoideae et les Mimosoideae, alors qu'ils sont absents chez la plupart des Caesalpinioideae. Ces nodosités présentes chez 88 % des Légumineuses sont le résultat d'une symbiose entre des bactéries fixatrices d'azote, essentiellement les rhizobiums, et ces différentes espèces de légumineuses. Cette caractéristique biologique correspond à une particularité métabolique des Fabacées, la présence d'une hémoprotéine fixatrice de dioxygène, la leghémoglobine (ou LegHb), très proche de l’hémoglobine. Cette protéine permet de fixer l'oxygène pour former un milieu anaérobie favorable à la fixation du N2 par le rhizobium. Le système racinaire est généralement pivotant, permettant une association fréquente des Légumineuses aux Graminées dotées d'un système racinaire fasciculé. Ce système permet une meilleure exploration du sol grâce à la racine pivotante qui pompe l'eau à de grandes profondeurs et aux nombreuses racines secondaires (ces racines et radicelles se déploient à quelques centimètres de la surface du sol, mais à plusieurs mètres de la plante) et contrebalancent le phénomène de feutrage (les racines superficielles des Graminées s'entremêlent et finissent par former à la surface du sol un tapis serré appelé « feutre »).

Appareil reproducteur

Les fleurs sont groupées en inflorescences de formes variées : grappe souvent allongée, épi, glomérule sphérique ou cylindrique (parfois pendant: Mimosoideae). L'inflorescence peut être réduite à une seule fleur ou regrouper et condenser les fleurs pour former un pseudanthe, structure mimant une fleur unique (Mimosoideae du genre Dichrostachys (en), Neptunia et Parkia).

Les fleurs hermaphrodites, encore régulières chez les Mimosoideae, deviennent très spécifiques chez les autres sous-familles et marquées par une forte zygomorphie. Le périanthe hétérochlamyde comporte un calice gamosépale réduit à cinq dents, parfois bilabié (deux lèvres chez les Genêts). La corolle dialypétale est dite « papilionnacée » : le pétale supérieur, en position adaxiale (dorsale), appelé étendard en raison de sa position dressée, est soit très développé et recouvrant les pétales latéraux (Faboideae en raison de leur préfloraison descendante), soit discret et recouvert par les pétales latéraux (Caesalpinioideae en raison de leur préfloraison ascendante). Dans certains cas, il peut se retrouver en position abaxiale par résupination de la fleur. Les deux pétales latéraux, appelés ailes, sont libres et identiques entre eux ou parfois légèrement adhérents aux pétales inférieurs qu'ils recouvrent (Faboideae) ou dont ils sont recouverts (Caesalpinioideae). Les deux pétales ventraux sont semblables et souvent connés entre eux (simulant un pétale unique) pour former la carène entourant les étamines et le pistil. Ces deux pétales comprimés sont à l'origine d'une fécondation par cléistogamie. Les racèmes très contractés des Trèfles en forme de glomérule sont associés à une corolle gamopétale. La pollinisation est entomophile, très rarement anémophile, les fleurs pouvant également se féconder par autopollinisation.

Gousses de différentes espèces de fabacées tropicales

- L'androcée généralement diplostémone est formé de 10 étamines libres (Mimosoideae, Caesalpinioideae) ou soudés (androcée monadelphe ou diadelphe des Faboideae). Les deux cycles d'étamines sont à anthères basifixes, introrses, à déhiscence longitudinale (parfois poricide apicale). Le gynécée monocarpellé forme un ovaire supère à placentation marginale (contenant deux à plusieurs ovules anatropes ou campylotropes, bitégumentés, avec peu ou pas d’albumen), surmonté par un style allongé de forme variable. Un anneau nectarifère est souvent présent autour de l'ovaire (disque intrastaminal) ou sur la surface interne de l'hypanthium, assurant une pollinisation entomophile. Le fruit est typiquement une gousse multiséminée mais il existe de nombreuses modifications morphologiques. La dissémination est également variée : autochorie de la glycine, zoochorie (notamment ornithochorie par les oiseaux, chiroptérochorie par les chauves-souris).

Phytochimie

Les Fabaceae produisent de nombreux métabolites secondaires qui jouent un rôle soit pour lutter contre les animaux herbivores ou phytophages et les micro-organismes, soit pour attirer les animaux pollinisateurs et disperseurs de fruits et graines. Certains métabolites secondaires (flavonoïdes, triterpènes, pinitol) ont une très large distribution et sont présents dans la quasi-totalité des tribus, tandis que d'autres ne sont présents que dans un faible nombre de taxons. Beaucoup d'espèces ayant la capacité de fixer l'azote atmosphériques, la famille des légumineuses produit davantage de métabolites secondaires contenant de l'azote que d'autres familles de plantes.

Les composés azotés comprennent :

- des alcaloïdes et amines (quinolizidine, pyrrolizidine, indolizidine, pipéridine, pyridine, pyrrolidine, indole simple, érythrine, isoquinoléine simple et alcaloïdes d'imidazole, polyamines, phényléthylamine, tyramine et dérivés de tryptamine),

- des acides aminés non protéinogènes (canavanine, albiziine, carboxyéthylcystéine, willardiine, homoarginine, mimosine) ;

- des glucosides cyanogènes (prunasine, linamarine, lotaustraline, proacacipétaline) ;

- des peptides (lectines, inhibiteurs de la trypsine, peptides antimicrobiens, cyclotides).

Les métabolites secondaires sans azote comprennent :

- des composés phénoliques (phénylpropanoïdes, flavonoïdes, isoflavones, catéchines, anthocyanines, tanins, lignanes, coumarines et furanocoumarines),

- des polycétides (anthraquinones)

- des terpénoïdes (notamment des triterpénoïdes, des saponines stéroïdiennes et des tétrapeptides).

Importance économique

Cette famille de plantes se présente au deuxième rang de production mondial, derrière les céréales, pour l’alimentation humaine. En 2014 selon la FAO, plus de 300 millions de tonnes de légumineuses (soja, arachide, haricots, pois, fèves et lentilles) sont produites dans le monde (dont les deux-tiers pour le soja) sur une surface de 190 million ha (soit 13 % des surfaces cultivées, contre 70 % pour les céréales)24. 670 des 750 genres et 18 000 des 19 000 espèces de la famille des légumineuses ont un rôle important en tant que grains, pâturages et en agroforesterie. La complémentarité nutritionnelle entre les familles des céréales et des légumineuses pourrait expliquer que dans de nombreux foyers de domestication, elles aient été domestiquées ensemble.

Elle est tout d'abord une source essentielle de protéines végétales pour l'alimentation humaine ou animale. Elle fournit également des matières grasses (huile de soja et d'arachide), du bois (nombreuses espèces exotiques et précieuses comme le palissandre), et sert à bien d'autres usages.

Comme ces plantes ne demandent pas d'engrais azotés, du fait de leur capacité à fixer l'azote atmosphérique grâce aux bactéries symbiotiques du genre rhizobiums présentes dans leurs racines, elles tiennent une place particulière dans les rotations culturales.

La famille des Fabacées comprend de nombreuses plantes cultivées d'intérêt économique : l'arachide, le fenugrec, la fève, la féverole, les gesses, les haricots, le haricot mungo (pousses de soja germé), les lentilles, les lotiers, les lupins, les luzernes, le palissandre, les pois, le pois chiche, la réglisse, le rooibos, le sainfoin, le soja, les trèfles, les vesces…

Une multitude de plantes herbacées ou ligneuses de cette famille présentent un intérêt ornemental, comme la glycine, les lupins, les mimosas, les pois de senteur, etc.

Différentes plantes de cette famille fournissent aussi des substances diverses pour tanner des cuirs, fabriquer des colles, soigner les fièvres…

Intérêt en alimentation

Les légumineuses jouent un rôle très important dans l'alimentation humaine et animale grâce à leur haute teneur en protéines (comprise entre 20 et 35 %) et en acides aminés essentiels (souffrant d'un déficit général en acides aminés soufrés, elles ont une teneur très intéressante en lysine alors que les protéines de céréales sont pauvres en lysine). Les produits dérivés peuvent en contenir plus encore, comme le tourteau de soja (50 % environ). Les autres nutriments importants sont l'amidon, et éventuellement les lipides pour les légumineuses qui sont également des oléagineux (soja qui contient environ 20 % d'huile, arachide qui en contient presque 50 %). Après cuisson, la teneur en protéines est comprise entre 5 %33 et 18 %, ce qui est un peu inférieur à la viande cuite.

Les légumineuses sont riches en minéraux (fer, calcium, zinc, cuivre, manganèse) et en fibres, mais relativement pauvres en vitamines, sauf celles du groupe B - celles-ci étant de plus partiellement détruites à la cuisson. Les légumineuses contiennent également des facteurs anti-nutritionnels, comme les tanins, la lectine, les facteurs anti-trypsiques, l'acide phytique, les alpha-galactosides (des FODMAP), la vicine-convicine, et nécessitent souvent une préparation technique avant consommation (trempage, cuisson, fermentation, toastage du tourteau de soja, par exemple).

Riches en protéines végétales dites « incomplètes », les céréales et les légumineuses s'associent pour apporter des protéines complètes comparables à celles de la viande, du poisson ou des œufs, l'apport recommandé étant de 2⁄3 de légumineuses et 1⁄3 de céréales.

Intérêt en alimentation animale

Le soja est l'une des principales sources de protéines en alimentation animale. Le pois protéagineux et la féverole sont cultivés dans ce but. Différentes espèces comme la luzerne, les trèfles, le sainfoin, le lotier… jouent un rôle essentiel dans la valeur des prairies.

Intérêt en alimentation humaine

Les légumineuses fournissent des protéines très bon marché, elles peuvent, quand elles sont combinées à d'autres protéines végétales comme celles des céréales, constituer une source équilibrée de protéines. Les légumineuses sont un pilier du régime méditerranéen (régime crétois) dont on pense qu'il constitue un des régimes alimentaires les plus adaptés à l'homme et qui fait l'objet de nombreuses études. Les légumineuses, riches en glucides complexes, micronutriments, protéines et vitamines du groupe B, sont une partie essentielle d'un régime alimentaire sain. Elles assurent un apport continu d'énergie : elles sont faibles en calories (260–360 kcal pour 100 grammes de légumineuses sèches), ralentissent la digestion et donnent une sensation de satiété car elles sont riches en fibres. Elles contiennent du fer, qui aide à transporter l'oxygène à travers le corps. Pour améliorer le fer disponible des légumineuses, il est conseillé de les associer avec une source de vitamine C, comme les agrumes. Tremper les légumineuses sèches pendant plusieurs heures les ramène à la vie et active leurs enzymes. Cela facilite la digestion et l'absorption des nutriments par le corps.

De nombreuses espèces de légumineuses consommées par l'homme contiennent des substances assez toxiques si elles sont consommées en quantités abondantes. La gesse et certains pois du genre Lathyrus provoquent le lathyrisme, la fève le favisme, certains lupins et différentes autres espèces consommées en Afrique nécessitent des précautions. Un trempage dans l'eau pendant une assez longue période atténue souvent ces propriétés néfastes.

En nutrition la classification des légumineuses peut varier. Autrefois classées comme féculents par le PNNS elles sont aujourd'hui considérées comme des aliments riches en protéines. La Table Ciqual 2013 classe quant à elle les légumineuses à destination humaine parmi les végétaux consommés crus ou peu transformés.

La soixante-huitième session (en) de l'Assemblée générale des Nations unies a déclaré 2016 année internationale des légumineuses « pour sensibiliser et pour célébrer le rôle des haricots, pois chiches, lentilles et autres légumineuses dans l'alimentation mondiale ».

Commerce

La production mondiale de légumineuses cultivées pour leurs graines dépasse les 300 millions de tonnes annuelles, dont les deux tiers pour le seul soja. Cette plante ainsi que l'arachide (ou cacahuète) est souvent rattachée aux oléagineux, ou encore aux protéo-oléagineux.

L'Inde est à la fois le premier producteur et importateur mondial de légumineuses à graines au sens strict (pois, haricots, fèves, lentilles). Le Canada, la Birmanie, l'Australie et les États-Unis sont des exportateurs importants (Nota : ce sont, dans cet ordre, les quatre premiers fournisseurs de l'Inde). La très grande majorité des cultures de légumineuses des États-Unis sont des cultures de cacahuètes et de soja destinées à l'alimentation du bétail et à l'extraction d'huile végétale, considérées comme des oléagineux en raison de leur mise en valeur sous forme d'huile avant tout.

Intérêt environnemental

Les légumineuses sont, d'une manière générale, des plantes « pionnières » et jouent de ce fait un rôle important dans la végétalisation des sols. Leur capacité à fixer l'azote atmosphérique leur permet de se développer les premières dans des sols pauvres. Elles facilitent par la suite le développement d'autres espèces. Cette caractéristique de fixation de l'azote contribue à la réduction du besoin d'engrais à base d'azote synthétique et du gaz à effets de serre.

Beaucoup d'espèces de cette famille sont utiles pour les pollinisateurs. Qu'elles soient prairiales ou arbustives nombre d'entre elles sont très favorables aux abeilles.

Quand elles sont introduites dans l'alimentation animale, elles contribuent à améliorer le taux de conversion des aliments en réduisant, au même moment, les émissions de gaz à effet de serre.

Phylogénie

La phylogénie des légumineuses a fait l'objet de nombreuses études par des groupes de recherche du monde entier. Ces études ont utilisé des données de morphologie, l'ADN (l'intron des chloroplastes trnL, les gènes chloroplastiques rbcL et matK, ou les espaceurs ribosomaux ITS) et l'analyse cladistique, afin d'étudier les relations entre les différentes lignées de la famille. Toutes les études ont démontré systématiquement le caractère monophylétique des Fabaceae.

Les études ont en outre confirmé que les sous-familles traditionnelles des Mimosoideae et des Papilionoideae étaient toutes deux monophylétiques mais qu'elles étaient toutes deux nichées dans la sous-famille des Caesalpinioideae qui est, elle, paraphylétique..

Toutes les différentes approches ont donné des résultats similaires en ce qui concerne les relations entre les principaux clades de la famille.

Après de longues discussions dans la communauté phylogénétique des légumineuses, le Legume Phylogeny Working Group (groupe de travail sur la phylogénie des légumineuses) a subdivisé les Fabaceae en six sous-familles au lieu de trois, ce qui a nécessité la recirconscription des Caesalpinioideae en une sous-famille réduite (Caesapinioideae sensu stricto), incluant l'ancienne sous-famille des Mimosoideae, et quatre nouvelles sous-familles

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Liste des genres

Principaux genres

Les genres les plus importants sont les suivants ː Astragalus (plus de 2400 espèces), Acacia (plus de 950 espèces), Indigofera (environ 700 espèces), Crotalaria (environ 700 espèces) et Mimosa (environ 500 espèces).

Dans cette famille, on peut citer les genres suivants :

(Le genre-type Faba est un synonyme de Vicia, et c'est sous ce nom qu'il est repris dans la liste des genres ci-dessous.)

Sous-famille Mimosoideae

- Albizia avec l'arbre de soie

- Anadenanthera

- Entada avec le cœur de la mer

- Inga ;

- Pithecellobium ;

- Acacia, avec le mimosa ;

- Mimosa.

Sous-famille Caesalpinioideae

- Afzelia

- Amherstia

- Bauhinia ;

- Brachystegia ;

- Caesalpinia, avec le Pernambouc ou le Pau-Brasil

- Cassia ;

- Ceratonia, avec le Caroubier (Ceratonia siliqua) ;

- Cercis, avec l'arbre de Judée (Cercis siliquastrum) ;

- Colophospermum ;

- Copaifera ;

- Delonix ;

- Gleditsia avec le févier épineux ;

- Haematoxylum ;

- Melanoxylon (en) ;

- Parkinsonia ;

- Peltophorum ;

- Schizolobium parahyba ;

- Sclerolobium ;

- Senna ;

- Tamarindus avec le tamarinier ;

- etc.

Sous-famille Faboideae ou Papilionoideae

- Abrus precatorius ; la liane réglisse ;

- Aeschynomene ;

- Amorpha ;

- Anthyllis, avec la vulnéraire ;

- Arachis, l'arachide ;

- Aspalathus linearis, le rooibos ;

- Astracantha ;

- Astragalus, les astragales ;

- Bowdichia;

- Brongniartia;

- Canavalia, avec le pois sabre et le pois-bord-de-mer ;

- Cicer, avec le pois chiche ;

- Cyclopia, le Honeytea ;

- Cytisus, certains genêts comme le genêt à balais ;

- Coronilla, certaines coronilles ;

- Dalbergia, avec les palissandres ;

- Derris

- Desmodium adscendens ;

- Dorycnium, les dorycnies et bonjeanies ;

- Eutaxia, genre australien;

- Genista, c'est le genêt poilu ou le genêt des teinturiers ;

- Glycine, qui donne le soja (ne pas confondre avec les « glycines » du genre Wisteria) ;

- Glycyrrhiza glabra, la réglisse ;

- Hippocrepis avec le fer à cheval ;

- Lablab, avec le pois antaque ou dolique d'Égypte ;

- Laburnum, avec le cytise faux ébénier ;

- Lathyrus, avec les gesses et le pois de senteur;

- Lens, avec la lentille cultivée ;

- Lotus, les lotiers ;

- Lupinus, les lupins ;

- Medicago, les luzernes et la minette ;

- Melilotus, les mélilots ;

- Onobrychis les sainfoins ;

- Ononis les bugranes ;

- Phaseolus, les nombreux haricots dont le haricot d'Espagne ;

- Physostigma, avec la fève de Calabar ;

- Pisum, avec le petit pois ou pois potager, le pois protéagineux et le pois fourrager ;

- Robinia, avec le robinier faux-acacia au bois dur imputrescible ;

- Sophoreae ;

- Trifolium, les nombreux trèfles ;

- Trigonella, le fenugrec ;

- Ulex, ce sont les ajoncs ;

- Vicia, les vesces, la fève et la fèverole ;

- Vigna, avec les doliques, le haricot azuki, le haricot mungo qui donne les « pousses de soja », le niébé ;

- Wisteria, avec les « glycines ».

Plantes emblèmes

Plusieurs espèces de Fabaceae ont été choisies comme plantes emblèmes par différents pays ou territoires :

- Erythrina crista-galli, l'érythrine crête-de-coq ou ceibo, est la fleur nationale de l'Argentine (depuis 1942) et de l'Uruguay ;

- Enterolobium cyclocarpum, le guanacaste, est l'arbre national du Costa Rica depuis 1959 ;

- Caesalpinia echinata, la césalpinie hérissée, pernambouc ou bois du Brésil, est l'arbre national du [Brésil]] depuis 197863 ;

- Acacia pycnantha, le mimosa doré, est la fleur nationale de l'Australie ;

- Swainsona formosa, le pois du désert, est l'emblème floral de l'Australie-Méridionale depuis 196165 ;

- Bauhinia blakeana, l'arbre aux orchidées, est la fleur nationale de Hong Kong depuis 1965. Cette espèce est également l'arbre emblématique de la ville de Zhuhai dans la province de Guangdong (Chine).

- Le lupin est la fleur officielle du Texas. Il s'agissait à l'origine, en 1901, de Lupinus subcarnosus, mais la décision a été amendée en 1971 pour ajouter Lupinus texensis et « toute autre variété de lupin non encore enregistrée ».

- Trifolium pratense, le trèfle violet, est la fleur officielle du Vermont depuis 1895.

- Parkinsonia florida, le palo verde, est l'arbre officiel de l'Arizona depuis 1954.

- Intsia bijuga, le faux gaïac, est l'arbre officiel de Guam depuis 1969.

- Delonix regia, le flamboyant, est l'arbre officiel d’ îles Mariannes du Nord depuis 1979. Cette espèce est également la fleur officielle de Saint-Christophe-et-Niévès.

- Cercis canadensis, le gainier du Canada, est l'arbre officiel de l'Oklahoma depuis 1937.

- Genista pilosa, le genêt poilu, est la fleur officielle de la province du Halland (Suède).

- Cassia fistula, le cassier commun, est la fleur officielle de l'État du Kerala (Inde).

- Senna auriculata, l’avaram, est la fleur officielle de l'État du Telangana (Inde).

- Prosospis cineraria, le cassier commun, est l'arbre officiel de l'État du Telangana (Inde).

- L'ajonc (genre Ulex) a été choisi en 2016 comme emblème floral de la Bretagne à la suite d'un vote organisé par l'institut culturel de Bretagne.

Le trèfle irlandais ou shamrock, symbole de l'Irlande, est en fait une feuille d'oxalis petite oseille, Oxalis acetosella, et non une feuille de trèfle Trifolium repens.

Date de dernière mise à jour : 01/05/2024

Ajouter un commentaire