RHIZOSPHÈRE

La rhizosphère est la région du sol directement formée et influencée par les racines et les micro-organismes associés qui font partie du microbiote des végétaux. Cette zone est réduite à une ou deux dizaines de centimètres d'épaisseur sous des pelouses ou des prairies, mais elle est parfois beaucoup plus épaisse dans les forêts des zones tempérées.

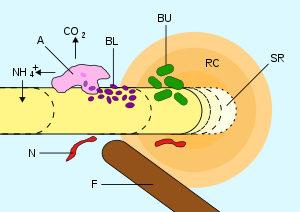

La rhizosphère est caractérisée par sa richesse en micro-organismes, et notamment en bactéries et champignons microscopiques qui se nourrissent de ces composés, ainsi que des débris issus des cellules végétales mortes.

A=Amibe digérant une bactérie BL= Bactérie à énergie limitée BU= Bactérie à énergie non limitée RC=Racine SR=Poils absorbants racinaires F=Mycélium d'un champignon N=Ver nématode

Étymologie

Le mot rhizosphère a été introduit en 1904 par Lorenz Hiltner, bactériologiste spécialiste de microbiologie du sol et professeur d'agronomie au collège Technique de Munich. « Rhizo » vient du grec rhiza signifiant racine. « Sphère » vient du latin sphaera (même sens), mot provenant lui-même du grec ancien sfaira (signifiant balle, ballon, ou globe). La sphère définit le champ d'influence du système racinaire. En raison du volume qu'elle occupe, par rapport au volume de la plante, la rhizosphère est aussi appelée la « moitié cachée » (the hidden half en anglais)

Enjeux de connaissance et de protection

C'est un lieu d'intenses échanges entre le végétal et le substrat minéral, qui peut être affecté par le tassement du sol, un ennoiement durable, sa salinisation, son eutrophisation ou la pollution, ou encore par des phénomènes d'aridification.

C'est dans la rhizosphère que par le biais des racines, le végétal s'ancre dans le sol, y puise les ressources minérales (cations, anions) et l'eau qu'il utilise pour sa croissance et sa régulation thermique par le processus d'évapotranspiration. Une plante transpire ainsi chaque jour l'équivalent de 5 fois sa biomasse environ, soit près de 1 500 fois sa masse chaque année.

Elle joue un rôle important dans la résistance des sols à l'érosion, au gel, aux incendies, aux inondations, etc. De même pour la résilience de ces sols et des plantes cultivées (Les enjeux sont donc également agronomiques)

Activité de la rhizosphère

Jusqu'à 30 % des composés photosynthétisés par la plante y sont remis à la disposition des micro-organismes qui y vivent, par le biais d'un processus de rhizodéposition (sécrétion racinaire active, exsudation racinaire passive, rhizodépôts de types mucilages, lysats, gaz).

Ces composés incluent une grande quantité d'acides organiques et de sucres, ainsi que des quantités plus limitées de composés organiques complexes. Ils sont transformés en biomasse microbienne ou ré-oxydés en CO2.

Les organismes vivants de la rhizosphère bénéficient de cette activité végétale, qui joue aussi un rôle dans la dissolution de près de 30 % du calcaire du substrat. Il faudrait déverser 500 litres d'acide chlorhydrique sur chaque mètre cube de sol pour obtenir un effet équivalent purement chimique à quoi?9.

De nombreuses interactions, bénéfiques (symbioses) ou non, voire délétères (pathogénie) sont observées entre plantes, bactéries et champignons du sol, « dopant » l'activité biologique de ce sol. Parmi les interactions bénéfiques aux plantes, on peut citer les symbioses fixatrices d'azote, les associations avec les bactéries promotrices de croissance (PGPR) ou de santé (phénomène de suppression de maladie), ou les interactions avec les champignons mycorhizogènes (voir aussi la définition de la mycorhizosphère). Les effets délétères sont souvent liés à l'action de bactéries ou champignons pathogènes. Ils peuvent aussi être lié à des phénomènes de parasitisme végétal (tels ceux induits par les Striga ou les Orobanches) ou d'allélopathie qui conduisent à l'impossibilité pour certains végétaux d'occuper le même espace de sol (effet d'inhibition de croissance de l'un des deux sur l'autre). rhizodéposition Les protozoaires et nématodes qui se nourrissent des bactéries sont aussi concentrés autour des racines. Ainsi, la plupart du cycle des nutriments et des phénomènes de prédation se déroule dans la zone immédiatement adjacente aux racines. Siège d'une activité métabolique intense, d'échanges génétiques importants, la rhizosphère joue un rôle essentielle dans les processus de phytoremédiation.

Facteurs déterminant la richesse et l'activité de la rhizosphère

D'une façon générale, l’activité microbienne dans la rhizosphère est régie :

- par des facteurs de l’environnement climatique, notamment humidité de l’air, température, radiation solaire, teneur en CO2 ;

- par des facteurs de l’environnement édaphique, notamment : teneur du sol en eau et en oxygène, température du sol, teneur du sol en éléments assimilables par les plantes, présence de composés phytotoxiques.

- par des échanges de « molécules signal entre les racines des plantes et les microorganismes qui leur sont associés » (champignons, bactéries, cyanobactéries...) mais quand il y a par exemple une symbiose associative entre les PGPR (Plant-Growth Promoting Rhizobacteria) et une plante, le rôle et l’importance de ces molécules est encore mal connu. Les signaux rhizosphériques influent sur l'expression génique (« épigénétique »). Ils sont souvent « phytobénéfiques » en améliorant par exemple l’architecture, la croissance et le fonctionnement du système racinaire.