SPORE

Élément reproducteur de certains organismes inférieurs, susceptible de se disséminer.

La spore est un élément reproducteur des protozoaires, de certains végétaux marins (algues, par exemple) et terrestres (fougères, par exemple), et des champignons. Diverses mycoses peuvent être contractées par l'inhalation de spores externes : la coccidioïdomycose, l'histoplasmose, la blastomycose, la mucormycose, etc. Certains champignons peuvent aussi se développer dans l'organisme sous forme de spores (candida, par exemple).

Forme dormante de certaines bactéries.

Les bactéries placées dans des conditions défavorables (grande chaleur, manque d'oxygène ou de nutriments) meurent ou, pour certaines, se transforment en une cellule particulière, la spore, susceptible de subsister très longtemps (des années) dans la terre ou dans l'intestin en conservant ses propriétés.

Les bacilles du tétanos (Clostridium perfringens), du botulisme (Clostridium botulinum) et de la maladie du charbon (Bacillus anthracis), par exemple, sont susceptibles de sporuler, c'est-à-dire de se conserver sous la forme de spores et de reprendre leur cycle évolutif, en recouvrant toute leur virulence, lorsque les conditions extérieures leur sont à nouveau favorables.

Structure d'une hépatique à thalle

Organe de dispersion et de multiplication caractéristique du règne végétal, et constitué par une très petite diaspore, aux cellules généralement haploïdes, et très souvent unicellulaire.

Forme végétative de certaines bactéries.

Une spore est une bouture naturelle, de très faible taille, très résistante aux agents de destruction grâce à une vie ralentie (spores des bactéries), pouvant se séparer du pied mère pour se déplacer activement (spores nageuses des algues et des champignons aquatiques) ou se laisser entraîner, et possédant enfin une aptitude à « germer » en milieu favorable pour donner un organisme végétal. Un individu produit d’ordinaire un très grand nombre de spores. Tantôt celles-ci reproduisent exactement le pied mère, tantôt elles engendrent un organisme d’aspect différent appelé « prothalle » ou « gamétophyte ». Il y a des espèces « isosporées », où toutes les spores sont semblables, des espèces « hétérosporées » (sélaginelles, par exemple), chez lesquelles on distingue des macrospores femelles et des microspores mâles. Les plantes à fleurs n’ont gardé que les microspores, appelées alors grains de pollen. Les animaux ne produisent jamais de spores (sauf les protistes du groupe des sporozoaires) et les plantes en produisent toujours (sauf les algues brunes de l’ordre des fucales).

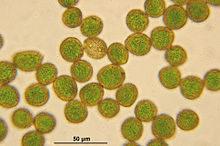

En biologie, une spore (grec ancien σπορά, « ensemencement, semence ») est une cellule ou un organe (pluricellulaire) de multiplication végétative ou de reproduction. Elle constitue une des étapes du cycle de vie de nombreuses bactéries, plantes, algues, champignons, voire de certains protozoaires.

Les spores peuvent donner naissance à un nouvel individu sans fécondation.

Certaines spores, notamment celles de bactéries ou de champignons, présentent des caractéristiques remarquables de résistance : elles peuvent survivre pendant de longues périodes, même dans des conditions défavorables, et permettre ainsi la dispersion de l'espèce, parfois à une grande distance de son point d'origine, ou longtemps après la disparition du « parent ».

Différents types de spores

Le terme de spore est générique, il désigne aussi bien des organes de reproduction sexuée que de reproduction asexuée. Selon les groupes (bactéries, champignons, végétaux) on distingue différents types de spores :

Spore bactérienne

Lorsque les conditions redeviennent favorables, la spore, qui est la forme de résistance de la bactérie, peut redonner une forme végétative : c'est la germination (on a retrouvé dans la momie de Ramsès II des spores (il s'agissait en réalité d'endospores, car leur localisation était intracellulaire) de bactéries, qui ont pu redonner des formes végétatives)).

La thermorésistance de la spore est en partie due à sa déshydratation (forme végétative = 80 % d'eau, et spore = entre 10 et 20 % d'eau).

Seuls trois genres bactériens sont concernés par l'existence de cette spore : le genre Bacillus (bactéries aérobie à bacilles Gram +), le genre Clostridium (bactéries anaérobies à bacilles Gram +), et le genre Sporosarcina.

En juin 2009 Ghosh J et collaborateurs décrivent chez Mycobacterium marinum « des spores qui, cultivées dans un milieu frais, germent sous forme végétative puis réapparaissent de nouveau en phase stationnaire via la formation de spores ». Le résumé n'indique rien concernant la résistance de ces spores. Les auteurs suggèrent que cette sporulation pourrait être générale pour les Mycobacteriaceae.

La spore bactérienne n'est pas considérée comme une forme de reproduction, car une seule spore est produite par cellule.

Mise en évidence

La spore est réfringente aux colorations simples (les colorants ne pénètrent pas dans la spore). Il faut utiliser des colorations spéciales, (coloration de Wirtz ou coloration au vert de malachite) qui forcent l'entrée du colorant par la chaleur (chauffage : de l'ordre de 80 à 90 °C).

Sporulation bactérienne

La sporulation dure de sept à dix heures :

- Formation de la pré-spore :

Dédoublement du chromosome bactérien et arrangement du matériel nucléaire en forme de bâtonnet axial.

Formation d'un septum transversal asymétrique à partir de la membrane plasmique (la plus grande partie est appelée sporange).

- Maturation :

Formation du cortex à partir du feuillet interne.

Apparition des tuniques.

La spore termine sa maturation. On obtient alors une spore mûre et incluse.

- Libération de la spore :

La spore se libère par lyse de la cellule mère.

Spore végétale

Spores de la mousse Orthotrichum striatum

Dans les cycles de vie des végétaux, on appelle sporophyte la génération qui génère les spores (le sporophyte est diploïde : il possède une quantité 2n de chromosomes) (selon les cas : spores asexuées ou microspores et macrospores) et gamétophyte la génération issue du développement des spores et qui produit les gamètes (le gamétophyte est haploïde : il possède un nombre n de chromosomes). Une fécondation des gamètes est alors nécessaire pour produire le zygote, qui, à son tour, engendrera la croissance d'un sporophyte. En fonction des végétaux, l'importance que prennent ces générations est variable.

Spore fongique

Les champignons et les pseudochampignons produisent de nombreuses spores, sexuées ou végétatives (asexuées) qui sont impliquées dans la dispersion et la survie de l'espèce.

Certaines spores sont expulsées violemment de l'organe qui les contient, alors que d'autres tombent sous le seul effet de la gravité ou sont emportées par des courants d'air, d'eau ou par des animaux, comme les insectes.

Production

Un champignon produit un nombre très important de spores pour accomplir son cycle de vie. Par exemple, une vesse-de-loup géante peut produire 5 000 milliards de spores (5,1 1012 basidiospores pour un corps de 38 x 37 x 22 cm).

Les basidiomycètes sont plus productifs que les ascomycètes. Un gros spécimen de rosé des prés (Agaricus campestris) peut émettre 30 000 spores par seconde, soit près de trois milliards par jour. Sa durée de vie est toutefois courte, seulement de quelques jours. Le champignon de Paris, Agaricus bisporus, peut produire près de 16 millions de spores par jour7 ,6 et Bulgaria inquinans : 80 millions par jour.

Les spores fongiques peuvent être en très grandes concentrations dans l'air extérieur (100 spores de Cladosporium par litre) au point d'être à l'origine d'allergie respiratoire quand elles sont inhalées. C'est le cas des spores de la moisissure Cladosporum herbarum qui à la concentration de 8 000 spores/m3/jour est allergisante.

Malgré ces quantités gigantesques, la probabilité qu'une spore donne un nouveau champignon est très faible. En effet, il faut que les conditions favorables soient réunies pour obtenir la germination d'une spore en un filament de mycélium primaire, puis la fécondation entre deux mycéliums pour obtenir un nouveau champignon.

En revanche les Ascomycètes présentent fréquemment une très forte reproduction végétative par production de conidies. Ils sont d'ailleurs souvent plus connus par leur forme asexuée (par exemple les Penicillium) que par leur forme sexuée.

Survie

Certaines spores fongiques peuvent rester sous forme dormante de nombreuses années, en particulier dans des conditions de grande sécheresse ou de grand froid.