- BOTANISTE JEAN-MARC GIL TOUT SUR LA BOTANIQUE

- LA BOTANIQUE

- GLOSSAIRE BOTANIQUE

- GLOSSAIRE

- SPOROPHORE.

SPOROPHORE.

SPOROPHORE

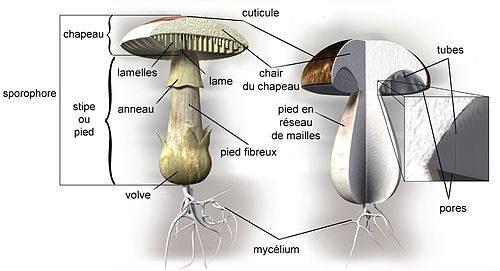

Le sporophore (littéralement « porte-spores »), appelé aussi sporocarpe (« fruit à spores »), appareil sporophytique, appareil fructifère ou corps fructifère, autrefois carpophore (littéralement « porte-fruit »), est l'appareil reproducteur des champignons dits supérieurs. C'est, dans le langage populaire et littéraire, l'organe de la « fructification » du champignon (sensu lato) et pas seulement du mycélium des champignons. Il contient les sporocystes (basides et asques) qui se différencient dans l'hyménium et qui produisent par reproduction sexuée des méiospores, sous diverses formes.

Le sporophore est la partie la plus visible du macromycète, par opposition au mycélium en grande partie souterrain ; c'est ce qu'en langage courant on appelle « un champignon ». L'apparition des sporophores est intermittente du fait des variations climatiques et leur durée de vie est souvent très courte (quelques jours)[b] mais peut dépasser quinze ans chez les polypores coriaces. Les sporophores ne reflètent pas les populations fongiques souterraines car la majeure partie des espèces abondamment représentées sous forme végétative dans les sols ont des mycéliums qui ne « fructifient » pas ou peu.

Il peut tout autant se présenter sous des formes très simples ou des formes très complexes.

Typiquement, il est constitué d'un chapeau et d'un stipe ou « pied » qui présentent également de nombreuses formes. La morphologie du carpophore notamment la dimension, la forme, la couleur et l'aspect du chapeau, du pied, de la chair et des lames, et d'autres caractères distinctifs comme la saveur, l'odeur ou la consistance, sont des caractères importants dans l'identification des Fungi.

Ces paramètres ont chez certaines espèces aussi une importance majeure pour la reproduction du champignon qui doit par exemple — pour diffuser ses spores — attirer des insectes (mouches en général, attirées par les odeurs de matières putrides), des invertébrés ou des mammifères comme le sanglier ou l'écureuil dans le cas des truffes dont la fructification est souterraine.

Carpophore chez les agaricales et les boletales.

Toxicologie, écotoxicologie

De nombreux champignons sont des bioaccumulateurs de métaux, métalloïdes et radionucléides, voire d'autres polluants. Au moment de la fructification, ils semblent capables de « débarrasser » leur mycélium d'une partie de ces métaux et autres substances en les accumulant dans le sporophore entier ou dans le pied.

Morphologie

Deux grandes divisions de champignons possèdent souvent des carpophores visibles et identifiables : les Basidiomycètes et quelques Ascomycètes. Le carpophore, partie supérieure du champignon (c'est-à-dire sans ses « racines » ou mycélium) présente de nombreuses formes.

Le carpophore est le plus souvent constitué de deux composantes principales : le pied (appelé stipe) et le chapeau (autrefois appelé pileus).

Le chapeau est divisé en trois parties : une peau (appelée la cuticule) le recouvre sur sa face supérieure, une partie charnue (la chair ou hyménophore) soutient souvent des lames, parfois des tubes et plus rarement des pointes sur sa face inférieure. Ces structures de formes variées constituent l'appareil reproducteur du champignon qui porte le nom scientifique d'hyménium.

Schématiquement, il existe aussi des champignons sans pied (appelés corticioïdes) lorsqu'ils collent à leur support et présentent plusieurs variantes, des champignons qui évoquent la forme des coraux sous divers aspects, (les coralloïdes) et enfin trois formes de champignons plus récents, (les agaricoïdes, les boletoïdes, et les cantarelloïdes) qui ont une réponse autre, avec une protection plus complète, par leur chapeau, de leur système reproducteur qui ont la forme de lames, de tubes, de plis ou de petites pointes.

Les très nombreuses formes de la partie supérieure du champignon (carpophore) jouent un rôle important dans son identification. S'il est maintenant démontré que ces différentes formes ne sont pas toujours étroitement liées, elles n'en sont pas moins simples à retenir pour identifier les champignons. Le fait qu'elles se ressemblent est un exemple de l'évolution adaptative. Toutefois, il est probable que les champignons résupinés soient des formes primitives comme ils ont souvent été étudiés en tant que groupe, il est commode de les conserver comme secteur non-taxonomique informel.

Les principales formes de carpophores sont les suivantes :

- « Agaricoïdes »,

- « Boletoïdes »,

- « Cantarelloïdes »

- « Clavaroïdes »

- « Mucroné »

- « Claviforme ou clavé »

- « Coralloïde »,

- « Cérébriforme »,

- « corticioïdes »

- « Résupiné »,

- « Réfléchi »,

- « Réfléchi-résupiné »,

- « Ongulé »,

- « Conchoïde »

- « Cupuliforme »,

- « Apothécioïde »,

Ces différentes silhouettes vont changer lorsque le champignon grandit. La même espèce présente des formes et des couleurs différentes de pieds et de chapeaux en fonction de son âge (jeune, adulte ou âgé) ou son milieu (sec ou humide).

- Exemples de formes de carpophores

Boletoïdes

Agaricoïdes

Cantarelloïdes

Coralloïde

Champignon agaricoïdes

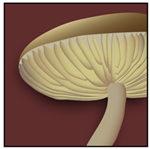

Il présente la silhouette typique du champignon des prés, soit un chapeau aplati et des lames.

Un carpophore agaricoïdes présente les formes caractéristiques de la plupart des agaricales soit à l'état adulte un chapeau convexe étalé, des lames, et un stipe allongé à base légèrement bulbeuse. Ces morphologies sont constantes chez les genres Amanita, Agaricus et les Lepiota.

- Schéma et exemples de carpophore agaricoïdes

Carpophore agaricoïdes

Amanita virosa

Agaricus xanthoderma

Lepiota sp.

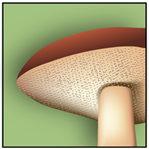

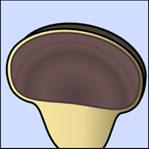

Champignon boletoïdes

Un carpophore boletoïdes présente les formes caractéristiques de la plupart des Boletales, soit présentant à l'état adulte un chapeau convexe épais en forme de coussin (c'est-à-dire pulviné), un hyménium formé de tubes et un pied ventru ou en forme de massue. Les genres Boletus, Leccinum, Suillus et Strobilomyces sont boletoïdes.

- Schéma et exemples de carpophores boletoïdes

Carpophore boletoïdes

Carpophore boletoïdes

tubes de l'hyménium

Carpophore boletoïdes

pied ventru

Coupe de carpophore boletoïdes

Champignon cantarelloïdes

Cette section ne cite pas suffisamment ses sources (octobre 2013).

Il présente la forme typique d'une chanterelle, soit une forme d'entonnoir avec des lames, des plis ou des pointes.

Un carpophore cantarelloïdes présente les formes caractéristiques de la plupart des Cantharellaceae soit à l'état adulte un chapeau creux, infundibuliforme, un hyménium plissé, lamellé ou hydné et un stipe à pied étroit. On trouve ces morphologies chez les familles et genres Cantharellaceae, les Gomphidius, les Paxillus, les Russulaceae et les Lactarius.

- Schéma et exemples de carpophore cantarelloïdes

Carpophore cantarelloïdes

Champignon gastéroïdes

Le champignon se présente sous une forme d'estomac, il porte le nom de gastéroïdes. On retrouve ces formes primitives dans la famille des sclérodermes chez les Boletaceae et les truffes. Ils sont caractérisés par une enveloppe plus ou moins épaisse : le péridium, généralement de couleur claire, et la partie intérieure : la glèbe ou gleba, généralement brune, d’où son nom. Ils peuvent se développer dans le sol, ils sont appelés champignons hypogés. Ils semblent être, par leur forme, des prédécesseurs des champignons bolétoïdes, comme Chamonixia pachydermis, qui est le dernier ancêtre commun du genre des bolets à pieds grêles : les Leccinum

- Schéma et exemples de carpophores gastéroïdes

Glèbe et péridium

En coupe, le péridium entoure la glèbe

Tuber melanosporum (carpophores hypogés)

Champignon sécotioïde

Champignon agaricoïdes qui évolue vers une forme gastéroïdes comme chez Lentinus tigrinus f. secotioides dont les lames sont complètement enfermées et jamais exposées à l'air. Le mot est dérivé du nom du genre Secotium, genre qui contient des espèces sécotioïde.

Champignon clavaroïdes

La morphologie clavaroïdes est extrêmement vaste. Elle se retrouve dans des ordres phylogénétiquement différents, ce qui peut indiquer que c'est une réponse de la sélection naturelle.

Champignon claviforme

Un carpophore claviforme ou clavé présente une morphologie qui ressemble à une massue. Cette morphologie se rencontre notamment dans la famille des Clavariaceae ou encore dans le genre Lycoperdon chez les basidiomycètes, dans l'ordre des Gomphales chez les espèces du genre Clavariadelphus et dans l’ordre des Cantharellales, chez les espèces du genre Clavulina.

- Schéma et exemples de carpophores claviformes

Claviforme ou clavé

Clavariadelphus ligula

Champignon mucroné

Un carpophore est « mucroné » si sa morphologie ressemble à une pointe, à une épine. Un genre typique de cette morphologie est Mucronella où les carpophores peuvent également se présenter suspendus, grégaires et en touffe.

- Exemples de carpophores mucronés

Mucronella calva

Mucronella bresadolae

Ptychogaster

Champignon coralloïde

Un carpophore coralloïde présente une morphologie en forme de corail, ou clavée à plusieurs branches dont les principales sont appelées des ramules et dont les extrémités finales sont des ramuscules.

Cette morphologie se rencontre dans les genres des Clavariaceae les Clavulinopsis les Ramariopsis chez les Scytinopogon de l'ordre des Agaricales. Mais aussi dans l'ordre des Cantharellales, dans les genres Clavulina, Multiclavula, et dans l'ordre des Gomphales, chez les genres Lentaria, Hydnocristella, Ramaria et Kavinia.

- Schéma et exemples de carpophores coralloïdes

Coralloïde

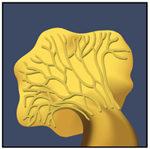

Champignon cérébriforme

Un carpophore cérébriforme présente une morphologie, soit en forme de cerveau, soit qui présente des circonvolutions comme un cerveau ou encore qui suggère l'apparence de la substance d'un cerveau, on parle alors d'amas cérébriforme. Il ne faut pas confondre avec un aspect coralloïde.

Cette morphologie se rencontre dans les espèces du genre Sparassis ou encore chez les Tremella.

- Schéma et exemples de carpophores cérébriformes

Champignon corticioïdes

Un champignon corticioïdes est sans pied et collé à son support : il est résupiné, réfléchi, pleurotoïde, réfléchi-résupiné, ongulé, cupuliforme, conchoïde, ou encore apothécioïde.

Champignon résupiné

Le mot résupiné s'applique au chapeau quand, dépourvu de tout pied, il est entièrement adhérent au support et plaqué contre lui, présentant ainsi sa partie fertile à l'extérieur, dans une direction opposée au dit support. C'est le cas d'un grand nombre d'espèces anciennement définie comme corticioïdes, ressemblant à une croûte ou à un patch (appellation vernaculaire anglo-saxonne).

Par extension, on utilise aussi le terme résupiné pour désigner des champignons dont le pied est très court et qui présentent leur chapeau à l'envers, les lames vers le haut par exemple.

- Schéma et exemples de carpophores résupinés ou corticoïdes

Ceraceomyces sublaevis

Développement "en croute"

Ascocoryne sarcoides

Forme résupinée basique

Dochmiopus sp.

Résupiné avec les lames vers le haut

Champignon polyporoïde

On parle également de champignon réfléchi.

- Schéma et exemples de carpophores réfléchis

Carpophore réfléchi

Champignon pleurotoïde

Le pied du champignon est excentrique, collé contre son support et les lames sont décurrentes le long de celui-ci. C'est le modèle type des pleurotes.

- Schéma et exemples de carpophores pleurotoïdes

Champignon ongulé

- Schéma et exemples de carpophores ongulés

Ongulé

Fomes sp.

Champignon réfléchi-résupiné

Réfléchi-résupiné

Champignon cupuliforme

Un carpophore est cupuliforme quand il présente une forme de petite coupe, une cupule. Dans ce cas l'hyménium est orienté vers le haut. Cette morphologie se rencontre chez certaines Pezizaceae et les Nidulariaceae. La cuticule (champignon) est la face extérieure. Elle présente très rarement un stipe : dans ce cas le chapeau est cupuliforme.

- Schéma et exemples de carpophores cupuliformes

-

-

Carpophore cupuliforme

Peziza

Champignon conchoïde

Un carpophore est conchoïde quand il présente une forme de coquillage, forme typique de la coquille Saint-Jacques.

- Exemples de carpophores conchoïdes

-

Carpophores conchoïdes

-

Arrhenia sphatulata

-

Champignon apothécioïde

Un carpophore apothécioïde présente une morphologie en forme d'ampoule (du grec moderne αποθηκών / apothikón, forme de αποθήκη / apothíki, « lieu de dépôt, magasin ». Cette morphologie se rencontre dans l'ordre des Pezizales chez les ascomycètes, comme les genres Aleuria, Peziza et Otidea et l'ordre des Auriculariales chez les basidiomycètes comme Auricularia auricula-judae.

- Schéma et exemples de carpophores apothécioïdes

-

-

Peziza badia

-

Aleuria aurantia

-

-

Morphologie spécifique des organes du carpophore

Chapeau

Le chapeau du carpophore peut présenter de nombreux aspects qui permettent d'identifier le champignon. Les principales formes de chapeaux se divisent en quatre grands types : coniques, concaves, convexes et crêtées.

La morphologie peut évoluer au cours du développement du chapeau ; ainsi la même espèce peut présenter une forme différente selon son âge, jeune, à maturité ou vieux.

Cuticule

-

Cuticule furfuracée.

La cuticule ou pileipellis, (du latin cuticula, petite peau), est la mince peau recouvrant le chapeau du carpophore. Cette surface du champignon ou du carpophore peut prendre de nombreux aspects.

Marge

On rencontre chez les basidiomycètes différentes formes de marge de l'hyménophore, le bord du chapeau, comme la marge striée de certaines amanites, appendiculée chez un bolet, ou ondulée chez les tricholomes.

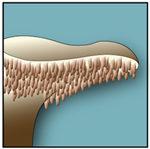

Hyménium

Généralement l'hyménium est la partie inférieure de l'hyménophore. Chez les agarics, ce sont les deux faces des lamelles qui sont tapissées d'hyménium, chez les bolets ce sont les tubes, chez les hydnes ce sont les aiguillons, et chez les girolles l'hyménium est formé par les plis ressemblant à des lamelles à l'extrémité supérieure du pied. Chez les pézizes, ils sont à l'intérieur de la coupe, chez les lycoperdons, ils forment la glèbe. On trouve six formes distinctes de système reproducteur sous les chapeaux des champignons ; elles peuvent présenter de multiples aspects de formes plus complexes, de couleur, d'odeur, etc.

- Schéma d'hyméniums du carpophore.

-

Lames

hyménophores lamellés. -

Tubes

hyménophores tubulés. -

Aiguillons

hyménophores aculéolés. -

Plis

hyménophores plissés. -

Pores

hyménophores poroïdes. -

Glèbe.

-

Stipe

Les basidiomycètes montrent diverses formes de stipe ou pied du champignon, marginé chez certaines amanites, bulbeux chez certains cortinaires, radicant chez les Melanoleuca ou les Hygrocybes ou ventru chez les Boletus. La couleur de la partie radicante du stipe peut se modifier.

Anneau

- Schéma et exemples d'anneaux du stipe

-

-

Déliquescent

-

Attaché par le haut

-

Amanita muscaria

Voile attaché par le haut -

Attaché par le bas

-

Macrolepiota procera

Voile attaché par le bas -

Libre

-

Double

-

Gainé

-

Voile général

Le voile général est une membrane qui entoure l'ébauche du carpophore des champignons de l'ordre des Agaricales.

Voile partiel

Le voile partiel est une membrane qui enveloppe les lames ou les pores de l'hyménium du carpophore des Boletales.

Cet organe protège l’hyménium jeune. Il va abandonner au stade adulte un anneau (voile membraneux) ou une cortine (voile filamenteux).

Jupe

-

Morphologie hygrophane

Un champignon est dit hygrophane lorsque, selon l'état hygrométrique de l'air, le carpophore change de couleur en séchant, soit par zones concentriques, soit par bandes radiales, comme chez le laccaire améthyste, Laccaria amethystina. La surface de l'hyménophore et le stipe peuvent reprendre parfois leurs couleurs initiales par réhydratation.

- Exemples de carpophores hygrophanes

-

Craterellus cornucopioides,

à l'état sec -

Laccaria amethystina,

à l'état sec -

Kuehneromyces mutabilis,

à l'état sec -

Craterellus cornucopioides,

humide -

Laccaria amethystina,

humide -

Kuehneromyces mutabilis,

humide -

Champignon grégaire

Les champignons sont dits grégaires, quand ils se présentent en groupe. Ce développement multiple de champignons se rencontre souvent chez les Hypholomes, mais aussi chez les Coprins ou encore chez les Gliophores. Plusieurs formes grégaires de champignons peuvent se présenter : les champignons dispersés mais proches comme chez les Vesses de loup ou les Xeromphalina sont simplement grégaires. Si deux à trois champignons sont joints par le pied, les champignons sont connés. Les champignons sont dits cespiteux s'ils présentent plusieurs pieds joints comme chez les Coprins micacés. Les champignons sont fasciculés s'ils présentent plusieurs formes connées et cespiteuses sur une même souche comme chez les Pholiottes changeantes. Les champignons sont dimidiés s'ils sont empilés comme chez certains polypores. Enfin, les champignons sont annulaires, ou selon l'appellation populaire en ronds de sorcière si le mycélium se développe au départ d'un seul individu, présentant les années suivantes une forme d'arc de cercle ou un cercle entier de champignons. Certains champignons, comme les armillaires peuvent présenter quasiment toutes ces formes.

- Schéma et exemples de carpophores simplement grégaires

Champignon conné

Les champignons peuvent pousser en groupe, reliés par le pied à deux ou trois exemplaires, dans ce cas ils sont dits connés.

- Schéma et exemples de carpophores connés

Hypholoma sp.

Hypholoma sp.

Armillaria sp.

Champignon cespiteux

Les champignons peuvent pousser en groupe, reliés à quelques-uns par le pied en petite touffe, ils sont alors cespiteux.

- Schéma et exemples de carpophores cespiteux

Hypholoma sublatericium

Hypholoma sp.

Champignon fasciculé

Les champignons peuvent pousser en groupe importants et être reliés par leurs pieds en grand nombre et sont alors fasciculés.

- Schéma et exemples de carpophores fasciculés

Hypholoma fasciculare

Armillaria sp.

Armillaria mellea

Champignon dimidié

On parle de champignons dimidiés lorsqu'ils se développent comme empilés.

- Schéma et exemples de carpophores dimidiés

Dimidiés carpophores

Polyporus dimidié

Fomes fomentarius

carpophore dimidié

Champignon annulaire ou en cercle

Gomphus clavatus en Rond de sorcières.

Les champignons peuvent pousser en groupe en formant un cercle (une zone annulaire), certains mycélium se développant régulièrement chaque année, élargissant le cercle. Ils vont donner une image d'anneau annuel élargi, ceci au départ d'un seul premier champignon, créant les ronds de sorcières. Ces cercles de champignons peuvent durer des années et s'étendre sur plusieurs dizaines de mètres chez certains champignons, tout en développant plusieurs centaines d'individus. Le mycélium modifie la croissance de l'herbe car en dégradant le substrat, il enrichit très localement la terre en azote (engrais naturel). Visible du ciel, il ne faut pas les confondre avec les palses des Hautes Fagnes, formes périglaciaires.

Ce phénomène est propre à certains champignons (de la classe des basidiomycètes). Les espèces les plus connues qui présente cette caractéristique sont les clitocybes nébuleux, les pieds bleus, les tricholômes de la Saint-Georges, Gomphus clavatus, certains coprins, les certains psylocybes, les paxiles enroulés et certains Agarics et rarement certaines Amanites.

Les faux cercles

Les champignons peuvent aussi présenter un « faux cercle » lorsqu'on observe un arbre en son centre. Dans ce cas, le cercle de champignons peut réapparaître chaque année, les champignons suivant la progression des plus fines racines de l'arbre. Il peut aussi se développer autour d'un arbre mort, qu'il soit coupé, détruit, disparu ou encore recouvert par un pré. Les armillaires vont prendre la forme du cercle de ses racines en décomposition. Dans ce cas le cercle ne progresse pas.

- Schéma et exemples de carpophores annulaires

Carpophore annulaire.

Carpophore annulaire

Marasmius oreades.

Ronds de sorcières

Lepista nuda.

Faux cercle

Clitocybe nebularis.

Modification de

croissance du gazon.

Anatomie

Marge du carpophore (coupe)

Chez les basidiomycètes, ces principales formes de marge du chapeau du carpophore peuvent se rencontrer. Il faut cependant noter que certains carpophores peuvent présenter des marges différentes suivant leur développement, comme certains Coprinus qui vont présenter une marge révolutée en fin de développement, ou d'autres comme le genre Cortinarius, hygrophanes, et qui deviendront révolutés s'il fait trop sec.

Schéma de marge enroulée.

Marge enroulée de Lepista nuda.

Lames de l'hymenium

Les lames, lamelles et lamellules des champignons vus de face peuvent prendre différentes formes : les mycologues parlent alors de lames, lamelles ou lamellules qui pourront être bifurquées, ramifiées, anastomosées, lamellulées, serrées ou espacées.

Schéma de lames bifurquées.

Lames bifurquées des Cuphophyllus.

Dispositions des lames autour du stipe

Les lames peuvent être disposées différemment autour pied du champignon : les mycologues parlent alors de lames libres, adnexées, adnées, sécédentes, émarginées ou échancrées, sinuées, subdécurrentes ou décurrentes.

Schéma de lames libres.

Lames libres du Tricholoma.

Autres signes distinctifs

Saveurs des carpophores

Tricholoma saponaceum a un goût de savon

- Âcre

- Amère

- Amarescente

- (Émétique)

- Poivrée

- Savonneuse

Situation du carpophore

- Épigée

- Hypogée

Odeurs des carpophores

Les odeurs des champignons sont très diverses et certaines d'entre elles si caractéristiques qu'elles ont même donné leur nom aux espèces facilement repérables par leurs terminaisons latines en -olens ou -osmus. Si certaines odeurs sont communes et sont caractéristiques de très nombreux champignons, comme les odeurs farineuses, terreuses, fruitées, raphanoïdes ou rances, d'autres sont si spécifiques qu'elles sont déterminantes. Les odeurs de champignons supérieurs représentent un critère d'identification non négligeable pour la mycologie descriptive, 70 % des espèces ne possédant qu’une seule note odorante. Des ouvrages recensent d'ailleurs des classifications d'espèces de champignons en fonction de leurs odeurs. Morchella crassipes et Pleurotus ostreatus présentent des potentialités intéressantes de production de molécules odorantes naturelles.

Molécules fongiques

Dans le domaine de la détermination des molécules ou assemblages de molécules odorantes des champignons, la chimie a fait de nombreux progrès ces dernières années. L’étude des odeurs fongiques a - jusqu’à présent - permis d’identifier 250 molécules majeures. Le « champignol » (oct-1-én-3-ol) et l'octan-3-one ont ainsi été reconnus comme responsables de l'odeur « fongique », l'odeur basique « de champignon » d'Agaricus bisporus par exemple. Six familles de molécules organiques volatiles sont présentes : les hydrocarbures et les hétérocycles, des alcools, phénols et dérivés et des aldéhydes, acides et dérivés, ainsi que des composés soufrés. Les analyses chimiques révèlent qu'un mélange de composés volatils est à l'origine de l'odeur complexe de ces champignons: quinze composés volatils ont été identifiés pour Cantharellus cibarius, trente pour Craterellus cornucopioides, onze pour Cantharellus lutescens, dix-huit pour Craterellus tubaeformis et douze pour Hydnum repandum. D'autre part, les composés participant notamment à l'arôme de l'abricot ou de la mirabelle ont également été identifiés dans ces cinq espèces. Chez Lepista nebularis, le Clitocybe nébuleux, on relève de 28 à 49 substances suivant la technique utilisée. On peut notamment citer les présences de β-barbatène responsable d'une odeur moisie et terreuse, de dérivés indoliques qui donnent une odeur fétide, de dérivés en C8 responsables d'odeurs fongiques, de dérivés de l'acide butyrique qui révèlent une odeur de fromage ainsi que du 2-phényléthanol qui dégage une odeur de rose caractéristique et enfin de benzaldéhyde, typique de l'odeur des amandes amères. Ces substances sont très largement utilisées dans l'industrie des arômes.

Certains composés volatils sont impliqués dans les interactions des organismes fongiques avec les animaux dans leur environnement biotique ainsi que dans leurs processus de reproduction et de développement.

Odeurs spécifiques

Les sporophores peuvent présenter des odeurs de fleurs et de fruits, de légumes, d'épices ou d'herbes, d'aliments, parfois sucrées et enfin une série d'odeurs désagréables. Toutefois, la même odeur, par exemple celle de l'Omphalophallus imperialis ou du Mutinus elegans peut être perçue comme agréable et capiteuse ou au contraire comme repoussante par des mycologues.

Odeurs de fruits

- Abricot : Cantharellus cibarius, Rhodotus palmatus, Russula emetica.

- Amande : Gyrophragmium dunalii

- Banane : Inocybe tenebrosa

- Citron : Lactarius citriolens

- Mandarine : Lactarius salmonicolor

- Mirabelle : Cantharellus cinereus

- Noisette : Boletus edulis, Macrolepiota procera

- Noix de coco : Lactarius glyciosmus

- Orange : Kuehneromyces mutabilis (jeune)

- Poire : Inocybe piriodora, Cortinarius traganus

- Pommes (compote de) : Russula fellea

- Prune : Clitocybe pruniodora

- Rhubarbe : Cortinarius rheubarbarinus

Odeurs de légumes

- Anis : Clitocybe odora, Agaricus essettei, Agaricus arvensis

- Ail : Marasmius alliaceus

- Carotte : Lactarius deterrimus, Lactarius deliciosus

- Céleri : Tricholoma apium

- Chou : Micromphale brassicolens

- Concombre : Macrocystidia cucumis

- Fenouil : Hydnum suaveolens

- Rave (odeur raphanoïde) : Mycena pura, Hebeloma crustuliniforme, Amanita citrina

- Menthe : Russula cavipes, Russula lepida, Russula pseudointegra, Russula roseobrunnea

- Fenugrec : Lactarius helvus

- Moutarde : Russula acetolens

- Pomme de terre crue : Amanita citrina

- Réglisse : Phellodon niger, Lactarius glyciosmus, Lactarius camphoratus

- Persil : Cortinarius venetus

Odeurs de fleurs

- Fleur d'oranger : certains du genre hebeloma

- Jasmin : certains du genre inocybe

- Pélargonium : Lactarius decipiens

- Rose : Russula maculata, Russula risigallina

- Safran : Russula emetica

- Tabac : Mycena diosma

Odeurs sucrées

- Caramel, miel, pain d'épices : Hebeloma sacchariolens, Russula mellionens (vieux)

- Miel : Russula mellionens (vieux)

- Chocolat : Cortinarius europaeus et certains du genre Hebeloma.

- Sucre brûlé : Cortinarius elegantissimus, Cortinarius sacchariosmus, Hebeloma sacchariolens, , Lactarius glyciosmus, Melanoleuca iris, Panaeolus campanulatus, Ripartites odora, Tricholoma magnivelare.

Odeurs d'épices

- Poivre : Lactarius piperatus, Clavariadelphus pistillaris

- Romarin : Russula minutula

- Vinaigre : Collybia peronata, Russula acetolens

Odeurs d'aliments

- Farine fraiche : Clitopilus prunulus, Calocybe gambosa, tricholomes et divers entolomes.

- Fromage : Cortinarius camphoratus

- Crevette : Russula xerampelina (à la cuisson)

- Camembert : Russula amoenolens

- Sardine : Russula barlae, Russula cavipes

Odeurs désagréables

- Âcre :

- Amarescent : faiblement amer

- Ammoniac :

- Astringent :

- Cadavérique : Clathrus archeri, Lysurus periphragmoides, Mutinus caninus, Phallogaster saccatus, et le genre Phallus comme Phallus impudicus.

- Cuir de Russie (Encens) : Cortinarius subtortus

- Cyanique, odeur d'amande amère :

- Eau de Javel : Disciotis venosa, Mycena strobilicola, Sparassis laminosa

- Gaz : Cortinarius violaceus

- Insecticide : Leucopaxillus paradoxus, Tricholoma inamoenum, Tricholoma pseudoalbum

- Mastic : Macrocystidia cucumis

- Résine : Lactarius aurantiofulvus, Lactarius cyathuliformis, Lactarius rufus, Tuber asa

- Savon : Tricholoma saponaceum, Lepiota saponella

- Souffre : Cystolepiota bucknalii, Hypholoma fasciculare

- Urine : Cortinarius percomium, Inocybe haemacta, Sparassis laminosa.

Réactifs du sporophore

- Amyloïde :

- Bleuissant à l'iode

- Bleu-noir au réactif de Melzer

- Dextrinoïde

- Brun-rouge foncé au réactif de Melzer

Consistance du sporophore

Gélatineux (Pseudohydnum gelatinosum)

- Cartilagineux

- Céracé (cireux)

- Déliquescent vide du Coprinus comatus vieux

- Fragile : vide les sporophores des Russulaceae

- Detersile : qui s'enlève en l'essuyant

- Gélatineux

- Lardacé : consistance grasse au toucher

- Ligneux : consistance fibreuse du bois

- Subéreux : consistance du liège, vide (Quercus suber)

-

Capacité du sporophore

Reviviscence : capacité de quelques sporophores desséchés de reprendre leur forme d'origine en absorbant de l'eau.

Autres

-

Anastomose chez Agaricus bisporus.

-

- Anastomosé (fusion)

- Confluent (lames) (stipe)

- Convoluté / Involuté ; enroulé vers l'intérieur

- Déhiscent (faiblesse de la glèbe)

- Denticulé, Serrulé : en dents de scie, (marge)

- Discoïde (sporophore)

- Disque : partie centrale du chapeau

- Fibrilleux : couvert de fins filaments

- Fimbrié (marge)

- Flexueux (stipe)

- Fistuleux : stipe creusé d'un canal

- Fugace (anneau)

- Givrées (lames)

- Hyalin : couleur du verre

- Imbu : gorgé d'eau

- Inégales : lames et lamellules

- Lamelliforme rappelant la forme des lames

- Labile : supprimé par la pluie ou le vent

- Linguiforme (sporophore)

- Marcescent : qui sèche sur pied : (polypores)

- Napiforme : bulbe en forme de navet

- Obovale : ovale, la grande largeur vers le haut

- Ombiliqué : dépression brusque au centre (sporophore)

- Plis : indéfini (lames des chanterelles)

- Pruineux (poussière sur la cuticule)

- Rimeux : crevassé radialement, fibrileux sporophore fendu radialement (sécheresse)

- Sagitté : forme de fer de flèche (aiguillon)

- Scrobiculé : pied tapissé de petites fossettes

- Serrulé : en dents de scie (marge)

- Subéreux : texture de l'amadou

- Thermophile : se développe sensiblement mieux à la chaleur

- Visciduleux : faiblement visqueux.

- Xérophile : adapté à la sécheresse

- Zoné : couleurs contrastées de veines concentriques du sporophore

Date de dernière mise à jour : 27/04/2025

Ajouter un commentaire