- BOTANISTE JEAN-MARC GIL TOUT SUR LA BOTANIQUE

- LA BOTANIQUE

- LES VEGETAUX

- LES PLANTES ADVENTICES - (LES MAUVAISES HERBES)

- NOMENCLATURE DES ADVENTICES

- APIACEAE

- Daucus carota

Daucus carota – Carotte sauvage

(Apiaceae)

Plantule :

La plantule a des feuilles alternes disposées en rosette. Sa teinte est vert foncé.

L’axe hypocotylé est court (0.5 mm) et fréquemment violacé, notamment dans les germinations hivernales.

Les cotylédons sont filiformes, d’assez grande taille (15 à 25 mm x1 à 1.5 mm). Le limbe, linéaire, est aussi long, mais deux fois plus large que le pétiole. La nervure centrale est bien marquée à la face inférieure.

La première feuille est divisée en trois segments, eux-mêmes divisés et presque disposés en palme.

La deuxième feuille présente généralement cinq segments primaires, divisés, qu’elle étage le long du pétiole à l’image des feuilles ultérieures. Les feuilles suivantes augmentent leurs divisions segmentaires. Chaque division ultime (dent, lobe ou segment) est étroite et mucronée. Les pétioles creusés en gouttière (canaliculés), et les limbes sont hérissés de poils courts. Les limbes s’inscrivent dans un contour triangulaire.

La base du pétiole s’élargit rapidement en une gaine ciliée, large, à bord membraneux et souvent veinée de brun. Examinée à la loupe pour les toutes premières feuilles, la ciliature de la gaine constitue le critère déterminant de distinction entre la carotte sauvage et les principaux torilis. La racine, et un peu plus discrètement les feuilles, exhalent au froissement une odeur de carotte.

Plante adulte :

La carotte sauvage, qui par sélection humaine a donné naissance aux cultivars potagers et fourragers actuels, est une espèce préférentiellement bisannuelle d’automne et d’hiver (cycle végétatif de moins de 12 mois à cheval sur 2 années civiles) voire, bien que plus rarement, en annuelle stricte, lors des levées pré-printanières ou printanières suivies de températures froides (vernalisation des jeunes rosettes).

Sa tige est stricte, ramifiée, hérissée, dressée, d’une hauteur d’1 m, quelquefois plus. Les feuilles semblables à celles des rosettes développées sont deux fois divisées ; les segments ultimes sont ovales ou oblongs, incisés ou dentés. La floraison a lieu de mai à octobre. Les fleurs sont blanches ou rosées, la centrale presque toujours pourprée. L’ombelle est formée de vingt à quarante obellules qui convergent à maturité et emprisonnent les fruits (diakènes).

Ces derniers, ellipsoïdes, de 2 à 4 mm de long, sont munis d’aiguillons, non confluents à la base, et égalant en longueur la largeur du fruit.

Daucus carota (carottes sauvages et cultivées) est une espèce de plantes à fleurs dicotylédones de la famille des Apiaceae, originaire des régions tempérées de l'Ancien monde.

Les carottes cultivées appartiennent à la sous-espèce, Daucus carota subsp. sativus.

Daucus carota

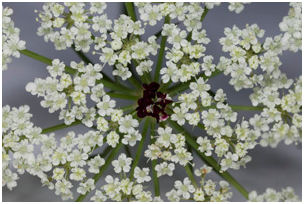

Ombelle de carotte sauvage (Daucus carota), diamètre : 8 cm.

|

Classification selon Tropicos |

|

Description

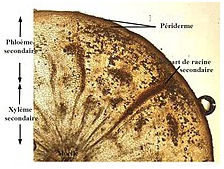

Coupe transversale de la racine montrant le phloème secondaire hypertrophié.

Appareil végétatif

La carotte sauvage est une plante herbacée érigée, souvent annuelle, parfois bisannuelle, faisant jusqu'à 50 cm de hauteur au stade de maturité végétative, et jusqu'à 150 cm au moment de la floraison. La racine pivotante droite, conique à cylindrique, de 5 à 50 cm de long et de 2 à 5 cm de diamètre au niveau du collet, comporte de nombreuses racines secondaires fibreuses. Tout comme le radis et la betterave, la tubérisation de cette racine correspond à l'hypertrophie de l'hypocotyle et d'une petite partie de la racine pivot. Cette transformation de la racine en organe de réserve, le tubercule, « est due principalement au développement du phloème secondaire. Le xylème secondaire développé participe néanmoins au stockage des glucides, principalement du saccharose, dans les vacuoles des cellules parenchymateuses ». La plante a une solide tige, pleine, avec une consistance plutôt coriace, à section ronde. Elle a une surface striée, rêche et hispide. Elle est parfois ramifiée dans sa partie supérieure. Elle est parcourue par des canaux sécréteurs, particulièrement abondants dans les cannelures de la hampe florale qui fait de 10 à 55 cm de long.

Les feuilles basales de la rosette ont des pétioles de 2 à 12 cm de long. Oblongues à triangulaires, elles sont composées pennées (feuille bi à tripennatiséquées), formées de 10 à 15 folioles, elles-mêmes formées de segments séparés linéaires à lancéolés (de 2 à 15 mm de long, 0.8 à 4 mm de large). Leur face supérieure est glabre ou glabrescente, leur face inférieure poilue. Les feuilles caulinaires sont subpétiolées ou ont des pétioles dressés et des lobules terminaux petits ou minces.

Appareil reproducteur

L'inflorescence de certaines variétés a une fleur centrale stérile (appelée « Mouche de la carotte »), d'un pourpre foncé, dont le rôle reste encore débattu.

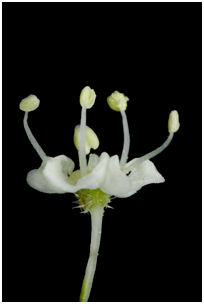

Les fleurs, généralement de petite taille due à l'inflorescence relativement condensée, sont obovales, de couleur blanc terne, sont regroupées dans des ombelles denses et aplaties, comprenant de 20 à 40 rayons grêles inégaux et arqués. Les fleurs à symétrie pentamère peuvent être roses lorsqu'elles sont en bouton. L'ombelle peut présenter en son centre une minuscule fleur rouge, bordeaux ou brune, colorée par des anthocyanines. L'involucre est composé de 7 à 13 bractées pennées ou trifurquées, caractère qui permet de différencier la plante d'autres ombellifères à fleurs blanches. Ces bractées de 0.3 à 3 cm de long sont couronnées par un long apex et entourées de marges scarieuses. Chaque ombellule porte de 5 à 7 bractéoles légèrement scarieuses, aux marges blanches ciliées. Le périanthe est constitué d'un calice à 5 sépales minuscules à dents dressées ou absents (perte évolutive), et d'une corolle à 5 pétales libres émarginés, à limbe recourbé vers l'intérieur. L'androcée est isostémone, avec 5 étamines alternipétales, à filets libres, et avec des anthères à déhiscence longitudinale. Le gynécée comprend deux carpelles antéro-postérieures, soudés en un ovaire infère à deux carpelles.

Au fur et à mesure de la montée en graines, les ombelles se recourbent vers le haut sur les bords, devenant plus encombrées et développant une surface concave, formant une sorte de nid, d'où le nom vernaculaire de « nid d'oiseau » donné à cette plante. Lorsque les ombelles desséchées se détachent de la plante, elles se transforment en virevoltant.

Le fruit est un schizocarpe oblong-ovoïde aplati (de 3 à 4 mm de long, 1.5 à 2 mm de large)2, se séparant à maturité en deux méricarpes à graine unique, à cinq côtes primaires hérissées de soies divergentes et quatre côtes secondaires portant une rangée d'épines crochues en alène (selon qu'ils sont ébarbés ou non, on en compte respectivement de 950 à 700 au gramme)14. Ce fruit est botaniquement parlant un diakène portant un style court et des aiguillons crochus qui favorisent l'Epizoochorie.

Confusion possible

Semblable d'aspect général à la mortelle ciguë, Daucus carota s'en distingue par un ensemble de caractères : feuilles tri-pennées, présence de poils fins sur ses solides tiges vertes et sur ses feuilles, racine à odeur caractéristique de carotte, et parfois présence d'une unique fleur rouge foncé au centre de l'ombelle.

Distribution

Daucus carota est une espèce probablement originaire d'Asie occidentale ou du Proche-Orient, mais son aire de répartition actuelle englobe toutes les régions tempérées et chaudes du monde, notamment le bassin méditerranéen, l'Asie sud-occidentale, l'Afrique tropicale, l'Australie et l'Amérique du Nord et du Sud.

Espèce thermophile et héliophile présente dans les milieux à sols secs, elle est considérée comme une mauvaise herbe des cultures dans de nombreux pays. Espèce neutrocalcicole, mésoxérophile à tendance nitrocline, elle vit typiquement sur des pentes montagneuses, dans des « friches vivaces et prairies sèches, pelouses calcicoles, bermes, talus, bords des cultures et jachères ». Présentant un caractère anthropophile, elle s'immisce dans toutes les formations rudérales sèches (Onopordetalia acanthii).

Taxinomie

L'espèce Daucus carota a été décrite officiellement pour la première fois par Linné dans son Species Plantarum publié en 1753.

Synonymes

Au cours de son histoire taxinomique, l'espèce a reçu un certain nombre de synonymes :

- Daucus abyssinicus C.A. Mey.

- Daucus carota convar. afganicus Setchkarev

- Daucus carota convar. sativus Setchkarev

- Daucus carota L. subsp. sativus (Hoffm.) Thell.

- Daucus carota L. var. atrorubens Alef.

- Daucus carota L. var. sativus DC.

- Daucus carota L. var. sativus Hoffm.

- Daucus carota var. sativus Hoffm.

- Daucus gingidium L.

- Daucus sativa (Hoffm.) Pass.

Liste des sous-espèces

Selon The Plant List (10 août 2015) :

- sous-espèce Daucus carota subsp. azoricus Franco

- sous-espèce Daucus carota subsp. commutatus (Paol.) Thell.

- sous-espèce Daucus carota subsp. drepanensis (Arcang.) Heywood

- sous-espèce Daucus carota subsp. fontanesii Thell.

- sous-espèce Daucus carota subsp. gadecaei (Rouy & E.G.Camus) Heywood

- sous-espèce Daucus carota subsp. gummifer (Syme) Hook.f.

- sous-espèce Daucus carota subsp. halophilus (Brot.) A.Pujadas

- sous-espèce Daucus carota subsp. hispanicus (Gouan) Thell.

- sous-espèce Daucus carota subsp. majoricus A.Pujadas

- sous-espèce Daucus carota subsp. maritimus (Lam.) Batt.

- sous-espèce Daucus carota subsp. maximus (Desf.) Ball

- sous-espèce Daucus carota subsp. rupestris (Guss.) Heywood

- sous-espèce Daucus carota subsp. sativus (Hoffm.) Arcang. (carotte cultivée).

Liste des sous-espèces et variétés

Selon Tropicos (10 août 2015) (Attention liste brute contenant possiblement des synonymes) :

- sous-espèce Daucus carota subsp. abyssinicus (C.A. Mey.) ined.

- sous-espèce Daucus carota subsp. azoricus Franco

- sous-espèce Daucus carota subsp. boissieri (Schweinf.) Hosni

- sous-espèce Daucus carota subsp. cantabricus A. Pujadas

- sous-espèce Daucus carota subsp. capillifolius (Gilli) Arb.

- sous-espèce Daucus carota subsp. carota

- sous-espèce Daucus carota subsp. commutatus (Paol.) Thell.

- sous-espèce Daucus carota subsp. dentatus (Bertol.) Fiori

- sous-espèce Daucus carota subsp. drepanensis (Arcang.) Heywood

- sous-espèce Daucus carota subsp. fontanesii Thell.

- sous-espèce Daucus carota subsp. gadecaei (Rouy & E.G. Camus) Heywood

- sous-espèce Daucus carota subsp. gummifer Hook. f.

- sous-espèce Daucus carota subsp. halophilus (Brot.) A. Pujadas

- sous-espèce Daucus carota subsp. hispanicus Thell.

- sous-espèce Daucus carota subsp. hispidus Heywood

- sous-espèce Daucus carota subsp. major Arcang.

- sous-espèce Daucus carota subsp. majoricus A. Pujadas

- sous-espèce Daucus carota subsp. maritimus Batt.

- sous-espèce Daucus carota subsp. mauritanicus (L.) Quézel & Santa

- sous-espèce Daucus carota subsp. maximus (Desf.) Ball

- sous-espèce Daucus carota subsp. parviflorus (Desf.) Fiori

- sous-espèce Daucus carota subsp. rupestris (Guss.) Heywood

- sous-espèce Daucus carota subsp. sativus (Hoffm.) Arcang. (carotte cultivée)

- variété Daucus carota var. boissieri Schweinf.

- variété Daucus carota var. carota

- variété Daucus carota var. commutatus Paol.

- variété Daucus carota var. gummifer Hook. f.

- variété Daucus carota var. maritimus (Lam.) Steud.

- variété Daucus carota var. sativus Hoffm.

Utilisations

Alimentaire

Toute la plante est comestible. La racine, consommée crue ou cuite, est tendre et sucrée la première année. « L'année suivante, elle devient ligneuse à l'intérieur, avec pour seule partie comestible une mince couche extérieure charnue mais fibreuse », ce qui la rend inconsommable. Les feuilles (appelées fanes), consommées crues ou cuites, peuvent être ajoutées aux salades que décorent les fleurs. Les Crétois récoltent les jeunes tiges (« stafilinakas ») à la saveur rappelant un peu l'anis. Les fruits dégageant au froissement une odeur très aromatique de poire, forment un excellent condiment qui parfume desserts et boissons.

Un mythe veut que la consommation de carottes rende aimable, et les cuisses ou les fesses roses. Une explication est que le fait de croquer une carotte permet de « mordre », de décharger son agressivité sur l'aliment et de se calmer. Cet adage pourrait s'expliquer aussi par une vieille tradition qui consiste à faire avancer un âne, animal têtu au fort caractère, en mettant une carotte sous son nez, ce qui rendait sa compagnie plus agréable. Quant à la peau rose, elle peut être induite par une importante consommation de végétaux riches en caroténoïdes, ce qui peut entraîner une hypercaroténose. Les caroténoïdes de la carotte peuvent pigmenter et colorer certaines parties du corps qui fixent plus que d'autres la couleur (plis du nez et des lèvres, entre les doigts, plantes des pieds et paumes des mains, voire chez certains hommes de la peau du scrotum) mais pas les cuisses ou les fesses.

Moyen contraceptif

Les Amish des États-Unis utilisaient les fruits de carotte comme moyen de contraception d'urgence.

Symbole

La carotte sauvage est la fleur officielle du comté de Howard (Maryland, États-Unis) depuis le 4 septembre 1984.

Daucus carota, la carotte sauvage, est une plante annuelle à bisannuelle appartenant à la famille des Apiacées, anciennement ombellifères, comme l’angélique ou le persil. Daucus carota était certainement déjà consommé par les hommes préhistoriques avant l’apparition de l’agriculture. Cette plante adventice que l’on rencontre facilement dans toutes zones perturbées, aux détours d’un chemin, dans les champs et en bord de mer est l’ancêtre de la carotte cultivée.

Description de la carotte sauvage

Daucus carota est une plante haute de 30 à 70 cm. Elle développe une forte racine pivotante, fibreuse, blanche à jaune, bien moins épaisse que nos carottes cultivées. Ses feuilles sont alternes, longuement pétiolées, trilobée, aux folioles découpées elliptiques à linéaires. Elles dégagent un parfum épicé au froissement.

Les tiges sont sillonnées, velues et rêches ; elles se ramifient pour produire plusieurs ombelles de fleurs. Les fleurs sont petites 5 à 7 mm de couleur blanche réunies en ombelles concaves, entourées de bractées divisées filiformes, en coupe. Au centre de chaque ombelle se détache une unique fleur violacée, présente pour attirer les mouches bleues. En effet, les carottes sauvages sont pollinisées entre autres par les mouches. Ces fleurs sont de façon générale très visitées par les insectes et sont propices à la biodiversité.

Les fruits sont aplatis et recouverts de soies crochues qui permettent la zoochorie : ils s’accrochent aux fourrures des animaux ou au tissu du pantalon pour se disperser.

Quel est le milieu de vie de la carotte sauvage ?

Daucus carota apprécie les sols drainants, mais frais, et il n’est pas rare de la rencontrer en milieu un peu humide. Son sol de prédilection est assez sablonneux, c’est pourquoi on la rencontre facilement en bordure de mer. Mais elle profite également, en tant que plante pionnière, de tout sol perturbé, c’est-à-dire nu, où elle ne subit pas la concurrence des autres. C’est ainsi qu’elle se retrouve dans les jardins ou les champs, dans les friches, sites de décharges, zones de travaux, zones ferroviaires et qu’elle a gagné le statut de mauvaise herbe. Elle est même considérée comme invasive dans certains états d’Amérique.

Cependant cette carotte sauvage, en France, est plutôt favorable au maintien des insectes. Elle est l’hôte du papillon Machaon. Elle peut être utilisée aux abords du potager pour attirer la faune (syrphes, coccinelles, ichneumons), ou pour y déposer les chenilles qui attaquent les carottes au lieu de les détruire, car le machaon devient rare.

Utilisation alimentaire et médicinale de la plante sauvage

On peut en extraire une huile essentielle.

La racine est plus mince et plus fibreuse que nos carottes potagères, mais est comestible. Les fleurs cueillies en ombelle entière se dégustent après avoir été passées à la friture.

Les infusions de feuilles de Daucus carota sont utilisées pour purifier : elles ont une action diurétique et activent le fonctionnement du foie, la digestion.

Cependant attention ! Daucus carotta, jeune, non fleuri, ou pour toute personne non avertie, peut être confondue avec la cigüe, qui est très dangereuse à l‘ingestion. Il faut absolument apprendre à les différencier.

Espèces et variétés de Daucus

- Daucus crinitus, espèce vivace marocaine à fleurs roses

- Daucus carota subsp. sativus, la carotte cultivée

Plante de la famille des Apiaceae. Elle fleurit de mai à octobre.

Port

Plante bisannuelle, de 30 à 80 cm de haut. Les feuilles sont soit basales, soit caulinaires. La tige est dressée, ramifiée.

La tige est pleine, avec une consistance plutôt coriace, à section ronde. Elle a une surface striée, et elle est poilue.

Feuilles

Sur la tige, les feuilles sont alternes, avec une base embrassante mais ne formant pas d'oreillette.

Vue d'ensemble de la feuille:

|

Face supérieure: |

|

|

Face inférieure |

Les feuilles sont composées, formées de 10 à 15 folioles elles-mêmes formées de segments séparés (feuille bipennatiséquée). Les folioles ont un limbe mince, ainsi que le pétiole. Leur face supérieure est glabre ou glabrescente, leur face inférieure poilue :

|

Face supérieure: |

|

|

Face inférieure |

|

|

|

|

|

|

Inflorescence

Les fleurs sont regroupées en ombelle double à 20 à 40 rayons primaires. Les rayons primaires de l'ombelle sont entourés de folioles ramifiées. Les rayons secondaires de l'ombelle sont eux-mêmes entourés de folioles simples ou ramifiées, bordées d'une zone membraneuse. L'ombelle présente très souvent un groupe de fleurs violettes au centre.

Détail de la base des rameaux de l'ombelle:

Fleur

Les fleurs sont blanches. Elles présentent 5 étamines libres. Le pistil est surmonté de 2 styles.

Fleur isolée:

La corolle est formée de 5 pétales, égaux dans les fleurs centrales de l'ombelle mais rayonnants vers l'extérieur dans les fleurs périphériques. Ces pétales sont libres, avec l'extrémité échancrée.

La fleur est dépourvue de sépales.

Détail de la fleur:

Fructification

Les fruits sont des diakènes, caractéristiques des Ombellifères, et formés par la soudure des deux carpelles. Ils sont ovoïdes, aplatis parallèlement à la soudure. Ils ont une surface striée, et sont couverts d'aiguillons égalant environ la largeur du fruit. Ils sont dépourvus de bec ou d'arête.

- Synonymes : Pastenade, faux chervis, gironille

- Famille : Famille de la carotte – Apiaceae (Umbelliferae)

- Type de croissance : Bisannuelle (parfois annuelle). Racine épaisse, enflée et rouge-orangé ou élancée et de couleur claire.

- Hauteur : 30–70 cm. Tige sillonnée, velue ou glabre, épaisse.

- Fleur : Corolle régulière (actinomorphe), fleurons périphériques légèrement symétriques en miroir et plus gros, blanc jaunâtre rougeâtre, fleurons centraux souvent plus foncés que les fleurons périphériques, 4–7 mm de large, cinq pétales, profondément dentés. Cinq sépales, petits ou absents. Pistil formé de deux carpelles soudés, deux styles. Cinq étamines. Inflorescence : ombelle composée, souvent concave, pédoncules de l’ombelle enserrés dans le bourgeon et après la floraison. Bractées enveloppant les ombelles principales longues, à lobes pennés, ombelles secondaires dotées de bractées.

- Feuilles : Alternes, munies d’un pétiole. Limbe ovoïde, bipenné ou tripenné. Folioles lobées, lobes linéaires et étroitement elliptiques, vert gris vif, duveteux.

- Fruit : Schizocarpe ovale en deux parties, latéralement aplati, 2–4 mm de long, recouvert de soies crochues.

- Habitat : Lieux habités, jardins, sites de décharges, friches, gares, bords de chemins, ports.

- Période de floraison : Juin août.

La carotte est une espèce très diversifiée : en Europe il en existe 12 sous-espèces, dont la carotte cultivée (ssp. sativus), qui ressemble à la sous-espèce sauvage (ssp. carota), et que l’on peut parfois trouver dans la nature finlandaise, introduite peut-être par l’intermédiaire des graines de foin de fauche. La carotte sauvage ressemble à la carotte comestible, mais elle est généralement annuelle et sa racine principale blanche est de taille modeste. Dans un potager, les carottes ne fleurissent que rarement, mais dans la nature ce sont des ombellifères très caractéristiques. Parmi les fleurs de cette espèce, on trouve souvent une ou plusieurs fleurs rouge foncé plus grosses que les autres. Grâce à sa couleur, cette fleur permet probablement d’attirer les mouches bleues qui pollinisent la plante. Les fruits de la carotte possèdent de longues soies crochues qui, en s’accrochant à la fourrure des animaux, participent à la dissémination de la plante. L’infrutescence se ferme en cas de conditions climatiques humides, ce qui distingue les carottes des autres ombellifères.

Lorsqu’elle pousse comme une bisannuelle, la carotte stocke lors de la première saison des aliments pour la production de fleurs et de graines. Dans un potager, la carotte est cultivée comme une plante annuelle et la racine, qui contient beaucoup de glucides, de vitamines et de minéraux, est récoltée le premier automne pour être consommée. Les racines nutritives de la carotte étaient probablement déjà consommées par les hommes pendant la préhistoire, à l’ère de la chasse et de la cueillette, avant l’avènement de l’agriculture. Son développement en tant que légume cultivé débuta probablement au Moyen-Orient, berceau de l’agriculture. Au début, les types bleu-rouge et jaune prédominaient. Les variétés actuelles plus connues de carottes orange ont probablement été développées aux Pays-Bas aux 17e et 18e siècles. Parmi les nombreuses variétés, les plus connues, hormis les populaires variétés longilignes, sont les petites carottes en forme de radis. La carotte est l’une des plantes cultivées les plus productives. Lorsqu’elle bénéficie d’un sol sablonneux riche en humus, elle peut donner lieu à d’énormes récoltes. Aujourd’hui, la carotte est cultivée presque partout dans le monde, des tropiques aux climats froids.

Classification :

- Ordre : Apiales Nakai, 1930

- Famille : Apiaceae Lindl., 1836

- Genre : Daucus L., 1753

- Espèce : Daucus carota L., 1753

- Sous-Espèce : Daucus carota L., 1753 subsp. carota

- Sous-Espèce : Daucus carota subsp. commutatus (Paol.) Thell., 1926

- Sous-Espèce : Daucus carota subsp. drepanensis (Arcang.) Heywood, 1968

- Sous-Espèce : Daucus carota subsp. gadecaei (Rouy & E.G.Camus) Heywood, 1968

- Sous-Espèce : Daucus carota subsp. gummifer (Syme) Hook.f., 1884

- Sous-Espèce : Daucus carota subsp. hispanicus (Gouan) Thell., 1926

- Sous-Espèce : Daucus carota subsp. hispidus (Desf.) Heywood, 1968

- Sous-Espèce : Daucus carota subsp. intermedius (Cord.) Reduron & Lambinon, 2007

- Sous-Espèce : Daucus carota subsp. maritimus (Lam.) Batt., 1889

- Sous-Espèce : Daucus carota subsp. maximus (Desf.) Ball, 1878

- Sous-Espèce : Daucus carota subsp. sativus (Hoffm.) Schübl. & G.Martens, 1834

- Espèce : Daucus carota L., 1753

- Genre : Daucus L., 1753

- Famille : Apiaceae Lindl., 1836

Date de dernière mise à jour : 11/01/2020

Ajouter un commentaire